🦷【含歯性嚢胞とは?】

〜歯の下にできる“見えない膨らみ”に注意〜

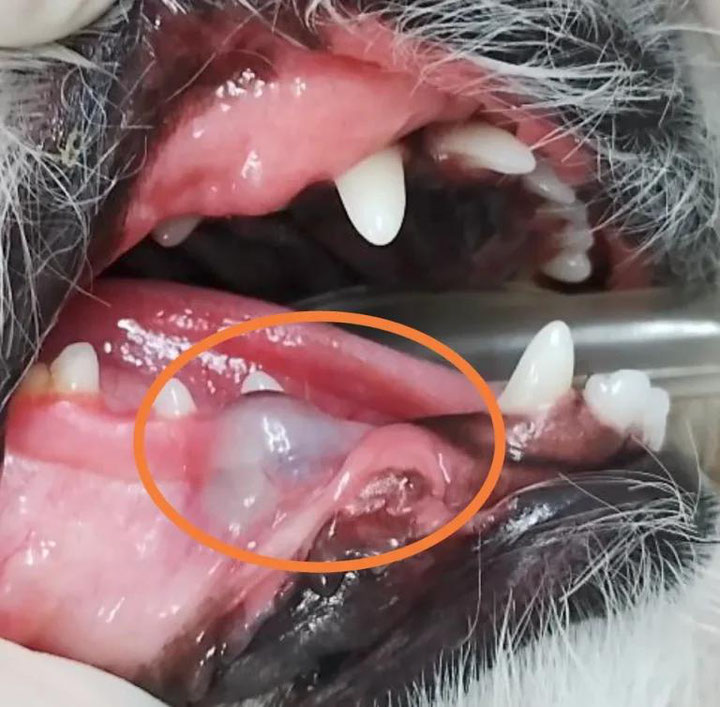

📸 写真の解説

-

1枚目(口腔内写真)

下顎の歯肉(オレンジの円部分)に、半透明〜白っぽく膨らんだ病変が見られます。これは歯の下で嚢胞が大きくなり、歯肉を押し上げている状態です。 -

2枚目(デンタルレントゲン)

オレンジの円内に、小さい方の歯は埋没歯です。通常は口の中に生えてくるはずの歯が歯肉や骨の中に埋まったままになっており、その周囲に嚢胞が形成されています。

🦴 含歯性嚢胞とは?

含歯性嚢胞は、未萌出(まだ生えていない)または埋伏している歯の歯冠を包む嚢胞性病変です。

歯の発育段階でできる「歯小嚢」という袋状組織が原因で、そこに液体がたまり嚢胞化します。

犬では特に未萌出の下顎第一後臼歯や犬歯の周囲に発生することが多く、若齢〜中年齢で発見されるケースが多いです。

🐾 症状

初期は外から見てもほとんどわかりませんが、進行すると…

-

顎の骨が膨らむ

-

歯肉が盛り上がる

-

嚢胞による骨吸収で顎が脆くなる

-

重症例では顎骨骨折

※痛みは進行してから出ることが多く、**「気づいたときにはかなり大きくなっていた」**というケースも珍しくありません。

🔍 診断

-

デンタルレントゲン(歯科用X線)で嚢胞の範囲を評価

-

CTでの詳細評価

-

摘出組織の病理検査で確定診断

💉 治療

基本的には外科的切除です。

嚢胞の周囲の骨を含めて完全に取り除き、原因歯(埋没歯や未萌出歯)も同時に抜歯します。

術後は骨欠損部が自然に治癒するのを待ちます。

🧠 予防・早期発見のために

-

永久歯が生えそろう時期(生後6〜7か月)に口腔内チェック

-

生えていない歯がある場合は早めのレントゲン検査

-

年1回の歯科検診(特に小型犬)

💬 まとめ

含歯性嚢胞は、早期に見つければ比較的シンプルな手術で治療できますが、放置すると顎の骨に大きなダメージを与えます。

「歯が足りないな?」と思ったら、まずは動物病院でレントゲン検査を受けましょう。

📞 ご予約・お問い合わせはこちら

📍365日診療のガレン動物病院

👉 ネット予約 ▶︎ https://pet.apokul.jp/web/390/reservations/add

📱 電話 ▶︎ 055-972-6770

🚗 三島市・沼津市・函南町・長泉町・裾野市・伊豆市・御殿場市・富士市・静岡市・箱根町など、静岡県東部・神奈川県西部エリアからもご来院いただいています。